理科カリキュラムを考える会は、日本各地の研究者や教師、市民の力によって、理科カリキュラムに関する自主的な研究開発や提案が活性化し、そして理科教育全体が発展することを願って、2000年12月に発足しました。これまでに日本の教師たちが積み上げてきた優れた実績を集積・共有して草の根のカリキュラムづくりを進めることで、世界の科学教育に大きく貢献すると共に、日本の将来のカリキュラムの変更に実際的な影響を与えることを目的として活動しています。

大会・研究会情報

2025年度冬季シンポジウム「子どもの『つまずき』から始める次世代の理科授業」

**対面とZoomを併用した【ハイブリッド開催】です**

●●●ここをクリックするとシンポジウムのチラシがダウンロードできます●●●

●●●ここをクリックすると参加のお申し込みページにジャンプします●●●

◯Peatixで申し込みしていただき、当日は対面かZoomで参加できるシンポジウムです

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

ーーーーーーーーーーーーーーーー

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 https://rikakari.jp/

会 場:国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟4階416室&オンライン

東京都渋谷区代々木神園町3−1(オンラインからも参加できます)

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 本会会員2,000円 学生1,000円 定員:対面80名+オンライン120名

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーー第1日目:1月11日(日)12時開場 13時〜17時ーーーー

「子どもの“つまずき”から始める次世代の理科授業」

滝川 洋二(本会理事長)

「自らの人生を舵取りする力を育てる理科教育 次期学習指要領で何を目指すか」

小林一人氏(文部科学省)

「すべての誤答には子どもなりの理屈がある」

今井 むつみ(慶應義塾大学 認知心理学)

パネルディスカッション「次の時代を切り拓く理科教育」

小林一人・今井むつみ・滝川洋二

ーーーー第2日目:1月12日(月祝)10時-16時00分ーーーー

「使いやすくなったBEST日本語翻訳版(仮)」

理科カリキュラムを考える会

「英BESTの診断問題群を単元にどう組み込めばいいのか」

大野 栄三(北海道大学名誉教授)

「教材の意図を子どもにつなぐーBESTをもとにした授業づくりの工夫」

鍛治裕之(函館市立美原小学校)

「BESTを使った物理授業実践(仮)」

栗木久(平安女学院高等学校ミルトスコース)

「BESTを使うと、授業はどう変わる?(仮) 物理・化学・生物・地球科学」

BEST翻訳グループ

「日本の授業研究を元にした日本版BESTを作ろう(仮)」

理科カリキュラムを考える会

「小中高を見通した教科書の提案(仮)」

小中高理科カリキュラム研究会

総合討論「日本版BESTをどう創るか」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子どもの“つまずき”が、授業を変えるヒントに ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子どもがよくする「あの間違い」には、実は意味があります。英国ヨーク大は、子どもの誤答の背後にある「素朴な概念」を丁寧に分析し、授業づくりに活かせる素朴概念サイトBESTを公開。今回のシンポは、そのサイトを日本語訳で使えるようにした紹介と、現場の先生方と一緒に「日本版・素朴概念サイト」作りへの挑戦も提案します。 認知心理学の今井むつみ氏は、子どもの誤答を「意味のある間違い」と捉え、そこからの学び直しが重要だと語ります。 文科省の小林一人氏は、具体化が進む次期学習指導要領の方向と、「中核的な概念」の理解に概念研究の活用を提案されます。 AI時代とその先を見据え、子どもの「つまずき」を授業の力に変えるヒントを、一緒に探してみませんか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大会・研究会報告

2025年度夏季シンポジウム「素朴概念を踏まえた授業作りに挑戦しようー英ヨーク大・素朴概念研究を参考にー」

**対面とZoomを併用した【ハイブリッド開催】です**

●●●ここをクリックするとシンポジウムのチラシがダウンロードできます●●●

●●●ここをクリックすると参加のお申し込みページにジャンプします●●●

◯Peatixで申し込みしていただき、当日は対面かZoomで参加できるシンポジウムです

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

ーーーーーーーーーーーーーーーー

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 https://rikakari.jp/

会 場:国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟3階309室&オンライン

東京都渋谷区代々木神園町3−1(オンラインからも参加できます)

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 本会会員2,000円 学生1,000円 定員:対面80名+オンライン120名

ーーーーーーーーーーーーーーーー

概要 6月29日(日)12時開場 13時-18時

---- 第 1 部(13:00〜14:30)----

「子どもの素朴概念・誤概念を使って、楽しく分かる授業に挑戦を」滝川洋二(本会理事長)

「BESTを使った授業と評価ーBESTの起源から考える」大野栄三(北海道大学名誉教授)

---- 第 2 部(14:40〜15:40)----

化学・地学の概要 -BESTの構造や内容、使い方の紹介

化学分野 門倉 松雄(本会理事)

地学分野 多賀 優 (龍谷大学農学部)

---- 第 3 部(15:50〜17:20)----

物理・生物・小学校の授業実践(計画・報告)-BESTを使って試してみた、こんな風に授業計画を作った

物理分野 伊藤 紀章(北海道岩内高等学校)

生物分野 寺野 清明(洛南高等学校・同附属中学校)

小学校 鍛治 裕之(函館市立美原小学校)

---- 第 4 部(17:20〜18:00)----

総合討論 「BESTを使って授業をどう変えるか、日本版BESTをどう創るか」

ーーーーーーーーーーーーーーーー

「授業で先生は教えたけれど、子どもには伝わっていない」 この原因は、子どもなりに一定の理解(素朴概念・誤概念)があるのに、それとかけ離れた理解をさせるところにあります。どんな素朴概念を子どもが持っているかの研究は、日本でも世界でも取り組まれていますが、まだ先生には余り知られていません。

イギリスのヨーク大学では、11〜16歳(に加え新たに7-11歳)の年代での理科学習における素朴概念をリスト化し、それらに対してどう対応すれば効果的か等の教育研究の成果をBest Evidence Science Teaching (BEST)として、忙しい教員が気軽に研究に基づいた教材を利用できるようにしています。本会では、その開発を担うヨーク大学のお二人に本年1月、BEST開発の経緯や利用方法などを含め、イギリスの教育の目指す方向について話していただきました。

その後、シンポ参加者等に呼びかけ、「自分の授業をより良く」「日本の理科教育をより良く」したいと50名を超える方々が協力を申し出て、BESTの分析・翻訳のグループを結成。内容の分析と翻訳を進め、たたき台段階になりました。

その中で、BESTを授業に使うには、どこから読み始めると短時間で分かるか、機械翻訳に対応していないところがかなりあるなど、使ってみたい方に紹介し、一緒に授業づくりを考えることが大切なことが見えてきました。

今回のシンポジウムでは、翻訳内容・分析や利用上のノウハウを紹介すると共に、それを活用したり、発展させたりする試みに挑戦した方の経験を聞き、授業の中にどう取り込むことができるか、日本のこれまでの研究をもとにした日本版のBESTをどう構築するか、等について議論したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

2024年度冬季シンポジウム・第26回全国大会「子どもが科学の本質をつかむ理科の授業づくりー英国の素朴概念研究を参考にー」

**対面とZoomを併用した【ハイブリッド開催】です**

●●●ここをクリックするとシンポジウムのチラシがダウンロードできます●●●

●●●ここをクリックすると参加のお申し込みページにジャンプします●●●

◯Peatixで申し込みしていただき、当日は対面かZoomで参加できるシンポジウムです

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

ーーーーーーーーーーーーーーーー

登壇者(現地) 滝川洋二(本会理事長)

小林一人氏(文部科学省)

新田英雄氏(東京学芸大学・日本物理教育学会会長)

登壇者(イギリスからのオンライン講演)

Peter Fairhurst (University of York Science Education Group)

Alistair Moore (University of York Science Education Group)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 https://rikakari.jp/

会 場:国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟310室 & オンライン

東京都渋谷区代々木神園町3−1(オンラインからも参加できます)

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 本会会員2,000円 学生1,000円 定員:対面80名+オンライン120名

ーーーーーーーーーーーーーーーー

1/11(土)午後 対面会場における講演およびパネルディスカッション

13:00 講演「子どもが科学の本質をつかむ 素朴概念を利用した授業づくり」

滝川洋二(本会理事長)

14:00 講演「新学習指導要領の目指す理科教育(仮)」

小林一人氏(文部科学省)

15:00 講演「世界的な物理教育研究の動向と授業づくり」

新田英雄氏(東京学芸大学・日本物理教育学会会長)

16:00 パネルディスカッション「子供が科学の本質をつかむ理科の授業づくり」

滝川洋二・小林一人・新田英雄

1/12(日)午後 対面会場における研究発表およびイギリスからのオンライン講演

12:00 研究発表「Best Evidence Science Teaching(BEST)のアプローチから学べる理科の授業づくり」

BESTでどのような授業が可能になるのか? 古月徳磨(田園調布雙葉中学校高等学校)

物理分野の紹介 緒方則彦(長崎県立大村高等学校)

生物分野の紹介 本間貴之(京都大学高等研究院アイセムス)

14:00 研究発表「小中高を見通した教科書の提案 ー状態変化を正しく理解する(仮)」

大川満里子(小中高理科カリキュラム研究会)

15:00 科学教育に関する研究発表 栗木久(立命館中学高校) ほか

16:15 講演「イギリスの教育は何を目指しているか(仮題)」

Peter Fairhurst氏・Alistair Moore氏(ヨーク大学科学教育グループ)

※英語講演ですが、逐次通訳と英語版・翻訳版の資料配付を予定しています

ーーーーーーーーーーーーーーーー

「授業で先生は教えたけれど、子どもには伝わっていない」 この原因は、子どもなりに一定の理解(素朴概念・誤概念)があるにもかかわらず、それとかけ離れた理解をさせようとするところにあります。そのため、素朴概念を意識した試験問題は、高校や大学入試にも意識的に使われており、子どもたちに科学概念を理解させるためにどのように教えれば良いのかという研究や実践は、日本はもちろん、世界で取り組まれています。

イギリスのヨーク大学では、11〜16歳の年代における科学の学習における素朴概念をリスト化し、それらに対してどう対応すれば効果的であるかといった教育研究の成果をBest Evidence Science Teaching (BEST)として、教員が利用できるようにしています。その開発を担っているヨーク大学のお二人をオンラインでお招きして、BESTを開発した経緯や利用方法などを含め、イギリスの教育の目指す方向について話していただきます。

文部科学省の小林一人氏からは日本の新学習指導要領は何を目指しているかについて、東京学芸大学・日本物理教育学会会長の新田英雄氏からは世界的な物理教育研究の動向や、それに基づいた授業づくりのあり方についてご紹介していただきます。また、BESTについての研究を含め、国内外の研究や実践の紹介も予定しておりますので、ぜひご参加ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

夏季シンポジウム「対面とオンラインを併用した授業、研究会、実験教室を成功させるには」

**対面とZoomを併用したハイブリッドシンポジウムです**

●●●ここをクリックするとシンポジウムのチラシがダウンロードできます●●●

●●●ここをクリックすると参加のお申し込みページにジャンプします●●●

◯Peatixで申し込みしていただき、当日は対面かZoomで参加できるシンポジウムです

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2023年6月30日(日)10:00〜16:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 http://www.rikakari.jp/

会 場:オリンピック記念青少年総合センター センター棟4階416室(変更しました) および Zoom

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員250名(先着順)

申込み:次のWEBから申し込んでください https://rikakari20240630.peatix.com

問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 小川慎二郎 rikakari.jimu(at)gmail.com

-------------------------------------------------------------------

概要:6月30日(日)9時半開場 10時開始

ーーーー 午前の部(10:00〜12:00)ーーーー

ICTへのちょっとの慣れで創ろう、時代に対応した教育

滝川洋二(本会理事長)

集客、参加者との連絡を手軽に行うセミナー集客サイトやSNSの使い方は?

本会事務局

快適なオンライン授業・会議にむけた適切なネット環境の構築とは?

金子東雲 (株)NTTデータ ネットワークソリューション事業部

ーーーー 昼 休 み(12:00〜13:15)ーーーー

見せますハイブリッド開催に耐える機材

登壇者・本会事務局・パンダスタジオ提供

ーーーー 午後の部(13:15〜16:00)ーーーー

ハウリングを防ぐ!マイクとスピーカーにどんな工夫が?

松永祥太 パイオニア(株) 技術開発本部

講演者、会場発言者、実験、スムースな動画を配信ーどんなカメラをどう使う?

佐野哲也 音楽愛好家・科学の祭典東京大会in小金井 WEB担当

会場の映像を見易くするために部屋を暗く?WEBで明るい表情と聞きやすい音声で参加するには?

本会事務局

ハイブリッド開催の一歩先を実現するには

佐々木仁 (株)アルファ企画(動画配信、オンライン授業、Web会議等)代表取締役

配信におすすめの機材紹介

パンダスタジオ(株式会社PANDASTUDIO.TV)

-------------------------------------------------------------------

Webを利用したオンラインのミーティングやイベントで、音声が途切れる、ハウリング、配信が切れる、動画が見にくいなどのトラブルを防ぎ、安定した運営や参加をするにはどうすればいいでしょうか。オンラインで行われる授業や研究会、実験教室などで、主催する側にも、参加する側にも有用な情報を紹介し、議論します。

対面とオンラインのハイフレックス授業は、教室には行けないが本当は学びたい子どもには大切なものですが、一定の配慮がないと、授業の断片にしか参加出来ません。オンラインでの参加者には、どんな配慮が必要なのでしょうか?

教員の研究会の多くでは、ベテラン教員と若手教員の間にICT利用の差による壁ができています。利用するメディアの違いによって若手と接点を持つことができないベテランは、優れた教育実践の蓄積を元にしたノウハウを、研究会で若手に伝えることができなくなっています。しかし、Webメディアについての少しの知識があれば、若手とベテランが交流でき、一緒に新しい時代にふさわしい教育を模索できるのです。そのためには、どのような知識が大切でしょうか?

実験教室や科学イベントは「青少年のための科学の祭典」をはじめとして全国各地に広がりましたが、コロナ渦を契機に継続が難しくなったものが続出しています。もちろんHPやYouTube等には沢山の実験が紹介されていますが、Webから情報を得るのと実験を体験するのには、大きな隔たりがあります。しかし、オンラインで開催される実験教室でも、子どもが実験道具を持って参加すれば、対面と同じ効果が得られます。Webの時代だからこそ多くの子どもが体験できる機会を作るには、どんなノウハウが必要でしょうか。

オンラインのミーティングやイベントの開催や参加は、何度繰り返しても難しさが付きまといますが、今回はその入門と、さらにその一歩先を目指したシンポジウムを開催いたします。

-------------------------------------------------------------------

2024年度通常総会のお知らせ(2024.6月)

6月にzoomで総会を開催いたします。詳細が決まり次第議事及びzoomのID等を会員MLにてお知らせします。会員の方は必ず出席届または委任状をメールでお送りください。

第25回全国大会「世界では探究をどう進めているのかー国際バカロレアの事例から考えるー」(2024.1.7-8)

**対面会場とZoomを併用したハイブリッドシンポジウムです**

**終了後に一定期間事後視聴することが可能です!**- 【7日(日)13:00 〜 18:00】

提言 「課題解決に意欲的な市民を育てる探究とは」

滝川洋二(本会理事長)

講演 「国際バカロレアにおける探究型学習:概念を通して理解を構築するプロセス」

カメダ・クインシー(玉川大学大学院教育学研究科IB(国際バカロレア)研究コース担当准教授)

講演 「国際バカロレアにおける中高での探究的な学びの実践」

鮫島朋美(東京学芸大学附属国際中等教育学校)

パネルディスカッション「探究能力を身につけさせる指導のポイント」

滝川洋二 + カメダ・クインシー + 鮫島朋美ほか

------------------------------------------------------------------- - 【8日(月祝)9:00 〜 13:00】

研究・実践発表 「探究的に進める理科の授業」

「自己実現を目指す授業づくりーEtkinaの科学的推論の方法とZOOMミーティングー」

栗木久(立命館中学高校)

「レッスンスタディを通して探究的な学びを推し進める」

土佐幸子(新潟大学)

「小中高大を見通した教科書づくり〜中2:動物体のつくりとはたらき」

山崎慶太(和光中学高校)・兵頭俊夫(KEK物質構造科学研究所)

「これからの教員養成の課題」

門倉松雄・高城英子(理科カリキュラムを考える会)

「共に学び合う民間研究会のススメ」

川島健治(法政大学付属中学高校)・高橋政宏(SCIENTIA)・高橋和光(理科カリキュラムを考える会)

「アプリを活用した探究的な実験の紹介」

今和泉拓哉(筑波大学附属駒場中・高等学校)・山本明利(北里大学)

昼食休憩・企業展示(Zoomでも配信します!)

------------------------------------------------------------------- - 【8日(月祝)13:00 〜 16:00】

講演 「探究を学びの中心に〜デザイン思考×システム思考×データ思考、課題研究と論文執筆の取組み〜」

森弘達(大妻中学高等学校進路指導部長・探究科主任、東京学芸大学大学院、iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授、沖縄探究ラボ所長、国際バカロレアディプロマプログラムアドミニストレーター)

総合討論「日本に探究を根付かせるには」

------------------------------------------------------------------- 2023年度通常総会のお知らせ(2023.6.18)

夏季シンポジウム「理科教育のこれからを考える ー主体的・対話的な授業創りに取り組む教師であるためにー」

**対面とZoomを併用したハイブリッドシンポジウムです**

●●●ここをクリックするとシンポジウムのチラシがダウンロードできます●●●- 理科の研究会でベテランと若手をつなぎたい

日本の理科教育は、ベテラン教員の培った取り組みの姿勢や成果を若手教員に伝えることで、カリキュラムや授業案の裏にある本質的な意義を引き継いできました。しかし、その大きな役割を果たしてきた全国の理科の研究会は、ベテランと若手をうまくつなぐことが難しくなってきています。その原因には、急速な世代交代によって気軽に相談できる先輩教員がいなくなっただけでなく、 ICTの教育への急激な浸透や教員の多忙化により、学校外の研究会に参加する意義が見えにくくなっていることがあるのではないでしょうか。

急速にテンポの早まる社会で、若手教員が授業を前にしてネットから情報を収集しても、これまでベテラン教員が研究してきた成果を効率よく得ることはできません。理科の授業時間が多い時期(義務教育の理科は1970年代1048時間→1998年改訂時640時間→今は790時間)に色々な工夫をしてきたベテランが若手と交流できる時間はもう残り少なく、今はそのチャンスの時期です。今だからこそできる若手のための研究会のあり方を見出しましょう。

------------------------------------------------------------------- - 若手教員にこそ参加してほしい

理科教育は、科学の知識を伝えるだけでは成立しません。主体的・対話的な授業を創るには「何を」「どのように」伝えるか?教える知識にはどんな意味がや広がりあるか?それらを子どもにどう動機付けするか?といった、教育内容や教育方法、子どもの持つ生活概念への理解が必要不可欠で、ICTが導入されてもその本質は変わることはありません。

学ぶ意欲のある若手教員の皆さんがWEBで検索しても、本質的に重要な情報はなかなか見つからず、役立つ学びの情報を得ることに苦労しているのではないでしょうか?生徒が主体的・対話的に授業に参加できるような方法を研究し続ける場をいかにして継続させ、学びたい人を相互にどうつなげるかという課題を、共に考えて行きませんか?

------------------------------------------------------------------- - 科学教育研究協議会(科教協)

は 1954年発足。民間の理科研究団体では唯一の月刊誌「理科教室」本の泉社には、小中高校の授業実践記録、授業に役立つ実験、子どもの生活概念、生徒の意欲をどう引き出すかなどの教師のための情報が豊富です。スタート時から、地域ごとの、また物化生地のサークルが沢山つくられ、そこで検討された指導案や、授業記録が全国大会で、丁寧に議論されます。Facebook『理科教室』を応援サイトでは、実験の交流が盛んです。

------------------------------------------------------------------- - 福岡物理サークル

は2010年の「高校物理の授業に役立つ基本実験講習会in福岡」開催を発端として、その後も年1回の実験講習会と年3回程度の「物理の授業に関する研究会」の開催を続けています。福岡だけでなく、近隣の県の先生方も参加してくださっています。教育現場に根ざした授業法や実験法などについて参加者の皆さんと議論を深め、日々の授業に役立つものをお互いに創り出し、物理の授業における効果的な実験の導入を重要視する動きを作ろうとしています。

------------------------------------------------------------------- - SCIENTIA(スキエンティア)

は2015年1月に発足し、静岡県藤枝市を中心に活動する理科教育のサークルです。県内外から幅広い年齢層・校種・地区の会員が参加し「理科で人とつながる」サークルを目指しています。例会では日頃の実践紹介や、教材紹介などをメインで行い、子どもたちにとってよりよい理科教育について考えています。要望によって授業案検討、授業の悩み相談なども行います。例会報告「Serendipity」を発行して広く活動を伝えています。

------------------------------------------------------------------- - 東京都生物教育研究会(都生研)

は1964年に発足した都内の国公私立高校生物教員の研究団体です。都外にも全国に多数の個人会員が所属します。研修会(年40?50回程)、ML、及び年3回の全員への紙媒体(会誌や派遣依頼書)送付を通じた情報提供を行っています。 フィールド・実験講習、講演、シンポジウム、宿泊研修等、各支部及び研究部・委員会が主催し、生物教材や授業資料の配布・交換も行います。

------------------------------------------------------------------- 第24回全国大会兼秋季シンポジウム「テクノロジーが変える理科教育ー変革の時代にこそ伝えるべき探究的な学びの本質ー」

**Zoomを利用したオンラインシンポジウムです**

●●●ここをクリックするとシンポジウムのチラシがダウンロードできます●●●- 【8日(日)13:00 〜 18:00】

13:15 講演 「GIGAスクール構想で育つ次代の学び」山西潤一( 富山大学名誉教授・日本教育情報化振興会会長)

15:00 講演 「探究的な学びの米国の動向ー仮説演繹法の紹介」笠潤平(香川大学教育学部)

15:45 対談「探究活動の意義とそのあり方」笠潤平・滝川洋二(本会理事長)

16:45 ディスカッション「変革の時代に理科教師はどうすべきか?」

------------------------------------------------------------------- - 【9日(月祝)10:00 〜 12:00】

理科教育に関する研究・実践発表

分科会A

「アプリを活用した探究的な学習の実践」門倉松雄(玉川大学)

「理科の『学力』と学力テスト」小佐野正樹(元小学校教員)

「マイ絵本で海洋学習〜就学前から家庭で探究的な学びのベースを〜」中川僚子(東京海洋大学 科学読物研究会)

分科会B

「レゴブロックを使って宇宙の誕生と進化を探究的に学ぶ」佐藤克行(神奈川大学附属中・高等学校)

「討論のある授業を目指す契機となった実践」川島健治(法政大学中学高等学校)

分科会C

「探究的な授業を可能にする家庭実験課題」小川慎二郎(早稲田大学高等学院)

「小中高を見通した理科の教科書作り」小中高理科カリキュラム研究会

------------------------------------------------------------------- - 【9日(月祝)13:00 〜 16:00】

13:00 ワークショップ「探究活動のテーマ選びと指導」滝川洋二(本会理事長)

14:30 総合討論

------------------------------------------------------------------- 秋季シンポジウム「 「海洋酸性化・地球温暖化」北極からの報告 ー いま、子どもたちに何を学校で伝えるべきか ー**ZOOMを利用したオンライン講演会です**

- ●●●シンポジウムのチラシはこちら●●●

- ●●●参加のお申し込みはこちらから●●●

- NPO法人理科カリキュラムを考える会の主催するシンポジウムを開催いたします。

◯Peatixの参加者ページから入れるZoomを利用した講演会です

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2022年11月13日(日)13:00〜17:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 http://www.rikakari.jp/ 会 場:zoomを利用したオンラインシンポジウム 対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般 参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員250名(先着順) 申込み:次のWEBから申し込んでください https://rikakari20221113.peatix.com 問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 小川慎二郎 rikakari.jimu(at)gmail.com -------------------------------------------------------------------

講演 「海洋酸性化・地球温暖化 北極からの報告」

川合美千代(東京海洋大学学術研究院 海洋環境科学部門 准教授)

北極海での調査航海にほぼ毎年参加し,温暖化で変わってゆく北極海を目のあたりにしてこられました。東京湾における「海底の酸性化」の進行について、7月17日に放映されたNHKスペシャル「海の異変 しのびよる酸性化の脅威」で紹介されました(参考:NHKスペシャルHP)。

提案「いま、子どもたちに学校で何を伝えるべきか」ー 地球温暖化と海洋酸性化がわかる実験の紹介および意見交換

滝川洋二(NPO法人理科カリキュラムを考える会理事長)

滝川洋二理事長の主催するNPO法人ガリレオ工房が実験監修をしたNHKスペシャル「海の異変 しのびよる酸性化の脅威」の重要な論点である海洋の酸性化は、まだあまり知られていません。地球温暖化と連動しているが、異なる現象である海洋の酸性化はより緊急性の高い「気候危機」であり、その影響も子どもたちにわかりやすいため、すぐに取り上げるべき題材であると考えています。提案の中で、地球温暖化と海洋酸性化がわかる実験として「二酸化炭素が水によく溶けることをペットボトルで体感する」「赤外線が二酸化炭素に吸収されることを人感センサーライトで確かめる」などを紹介します。

【企画の経緯】

経済思想家の斎藤幸平(東京大学准教授)は「SDGsは現代版の大衆のアヘンである」と警告して、安易なSDGsの取り組みが、かえって地球の危機的な状況から目を背けさせてしまうことになると指摘しています。学校においても、マイボトルの利用を推奨する等だけで満足してしまうような取り組みでは、根本的な問題から目を逸らすことにつながってしまいます。

では、学校でどのような取り組みをすれば、子どもたちが卒業後も自分で調べ、家庭や学校、地域社会で必要なことに取り組みながら、世界を変えるために何をしたら良いのかを考え続けるような教育ができるのでしょうか?このような問題意識でこのシンポジウムを企画しました。

夏季シンポジウム「 未来を見据えた理科教育の創造」−教育の質の向上と授業研究−**ZOOMを利用したオンライン講演会です**

- ●●●シンポジウムのチラシはこちら●●●

- ●●●参加のお申し込みはこちらから●●●

- NPO法人理科カリキュラムを考える会の主催するシンポジウムを開催いたします。

◯Peatixの参加者ページから入れるZoomを利用した講演会です

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2022年6月26日(日)13:00〜17:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 https://rikakari.jp/

会 場:Zoomを利用したオンラインシンポジウム

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員200名(先着順)

申込み:次のWEBから申し込んでください https://rikakari20220626.peatix.com

問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 小川慎二郎 rikakari.jimu(at)gmail.com

-------------------------------------------------------------------

常に社会環境が変化する中、教師はどうしたら教育の質を向上させていくことができるのでしょうか?世界と日本の教育の動向を学ぶと共に、孤独になりがちな教師がノウハウを共有し、経験の異なる教師や新しいアイデアのある教師、他校の教師と学び合える環境をいかに作るのかという課題について考えます。

初めに講演していただく鈴木大裕氏は『崩壊するアメリカの公教育〜日本への警告』2016の著者です。この本は、鈴木氏がアメリカに在住していた当時のアメリカの教育の実態をレポートしたものです。市場化による公立学校の序列化と教育格差の拡大。規制緩和で使い捨て労働者と化す教員。公教育をターゲットにあらゆる領域で肥え太っていく企業。新自由主義の極限にあるアメリカの現実と、PISAに見られる教育の数値化・標準化の危険性を警告しています。今回の講演では、その後日本に戻って土佐町の議員になり、地域から日本の教育に取り組んでこられた経験も含め、この6年で世界と日本の教育はどう変わったか、これからの課題は何か、といったテーマで話していただきます。

次は、授業研究の実践と研究を進めて来られた土佐幸子氏による講演です。授業案を検討し、その上で行った授業について、後日授業報告をし合うという授業研究グループが、学校種や教科ごとに多数作られて活発なやりとりがされることを目指す取り組みについて話していただきます。講演に続くワークショップでは、ブレイクアウトルームを利用して、授業研究のグループ作りやトピックの検討などを実際に体験していただきます。

最後は、授業や教材の研究グループを主宰している高橋和光氏による報告です。「教科書通りに授業をするように」という要請がある中、どうしたら教師は萎縮せずに創造的な授業を作り出すことができるのでしょうか?教科書会社による記述内容や実験の違いを題材に、実際に実験を行いながら比較検討している研究会の事例を紹介いたします。

これからの日本の教育の質をいかにして向上させるかという課題について、国は、自治体は、学校は、教師は何ができるのか?共に考えて行きましょう。

-------------------------------------------------------------------

「未来を見据えた理科教育の創造−教育の質の向上と授業研究−」

13:00 提案「新しい授業研究への取り組みを」滝川洋二(本会理事長)

13:15 講演「日本の教育のゆくえと教育改革のあり方」鈴木大裕(教育研究者・土佐町議会議員)

15:30 講演「Lesson Studyと授業研究」土佐幸子(新潟大学教育学部)

16:00 授業研究のワークショップ(ブレイクアウトルーム使用)

16:30 報告「授業研究・教材研究のススメ」高橋和光(本会理事)・意見交換

-------------------------------------------------------------------

NPO法人理科カリキュラムを考える会 冬季シンポジウム(第23回全国大会)「 1人1台端末時代の理科教育」ー 探究、実験、グループ討論、デジタル資料活用をどう進めるか ー**ZOOMを利用したオンライン講演会です**

- ●●●シンポジウムのチラシはこちら●●●

- ●●●参加のお申し込みはこちらから●●●

- NPO法人理科カリキュラムを考える会の主催するシンポジウムを開催いたします。

◯Peatixの参加者ページから入れるZoomウェビナーを利用した講演会です

◯参加者には各種資料の提供もございます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2022年1月10日(月祝)9:00〜17:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 https://rikakari.jp/

会 場:Zoomを利用したオンラインシンポジウム

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員200名(先着順)

申込み:次のWEBから申し込んでください https://rikakari2022.peatix.com

問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 小川慎二郎 rikakari.jimu(at)gmail.com

-------------------------------------------------------------------

コロナ禍への対応を機に、日本の教育も1人1台端末の時代への急激な変化が進行中。同時に、ウィズコロナの時代には、答のない問いに立ち向かえる人材を育成する「探究的な学習」の重要性が増しています。日本の理科教育では「生徒が探究的に学ぶことで深い理解にたどり着く授業作り」が培われてきました。このシンポジウムは、そのような優れた授業法のエッセンスを損なうことなくデジタル時代への対応には、どのような考えが必要か?教員が交流して協働的に授業プランを作り上げていくにはどうしたら良いか?等の問題意識で企画されました。

午前は、本会理事長の滝川洋二によるシンポジウムへの提言から始まります。次に、公立の小中学校ではギガスクール構想がどのように進み、どのような問題点が指摘されているのかを、相模原市教育委員会の渡辺茂一氏よりの講演。次に、学習者に深い理解をもたらすアクティブラーニングについて、ICTを活用した先進的な授業の事例を通して新潟大学の土佐幸子氏よりの講演。午前の終わりにはパネルディスカッションを行います。ディスカッションに先立ち、佼成学園中学校・高等学校の上野裕之氏からは分野を横断した探究活動の取り組み、本会理事の佐藤克行(神奈川大学附属中・高等学校)からはSTEM教育の取り組みの紹介があります。学習者や教員がどのようにICTを活用し、デジタル時代の実験や授業はどのように行うべきか?というディスカッションを行います。

午後は教科書や教材はどうあるべきか?という話題を掘り下げます。小・中学校では新学習指導要領に合わせた教科書の使用が始まっており、今後は高等学校にも探究的な学習が導入されようとしています。はじめに、小中高を見通した教科書づくりの研究を続けているグループによる研究報告があります。その後、教科書会社や理科教材会社によるデジタル教科書や教材の紹介、教員によるICTを使った授業の手法の紹介等を行います。最後に、シンポジウム全体を振り返り、参加者の意見交換をする時間を持ちます。

-------------------------------------------------------------------

午前の部 「デジタル時代の教育のあり方」 9:00〜12:30(予定)

提言「より深く協同的な学びを実現するICT教育」滝川洋二(本会理事長/元東京大学特任教授)

講演「1人1台端末の活用とデジタル教科書のこれから(仮題)」 渡辺茂一(相模原市教育委員会)

講演「デジタル時代のアクティブラーニング」土佐幸子(新潟大学)

パネルディスカッション「デジタル時代の教育のあり方とは」

デジタル時代の授業について:以前と何が変わったか?危惧すべきことは?継続すべき点は?良い授業が行われるために何が必要か?

渡辺茂一(相模原市教育委員会)・土佐幸子(新潟大学)・上野裕之(佼成学園中学校・高等学校)

滝川洋二(本会理事長)・小川慎二郎(本会理事/早稲田大学高等学院)

佐藤克行(本会理事/神奈川大学附属中・高等学校)

-------------------------------------------------------------------

午後の部 「教科書や教材のあり方」 13:30〜17:00

発表「小中高を見通した教科書づくり(地学分野:月の見え方)」小中高理科カリキュラム研究会

発表「デジタル教科書・デジタル教材の紹介」各教科書会社・教材会社

発表「ICTを使った授業Tips」教員による事例紹介

(実験を映像で効果的に見せるには? / オンラインと対面の授業を同時に成立させるには?)

全体討論「デジタル時代の教育・授業」

-------------------------------------------------------------------

佐藤学氏講演とこれからの教育を考えるシンポジウム 「『探究』と『協同』による深い学びの実現」 ー1人1台端末の時代の公教育と理科の授業 ー**ZOOMを利用したオンライン講演会です**

- ●●●参加のお申し込みはこちらから●●●

- NPO法人理科カリキュラムを考える会の主催するシンポジウムを開催いたします。

◯Peatixの参加者ページから入れるzoomウェビナーを利用した講演会です

◯参加者には各種資料の提供もございます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2021年11月14日(日) 13:00〜17:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 http://www.rikakari.jp/

会 場:zoomを利用したオンラインシンポジウム

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般 定員250名

参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円

-------------------------------------------------------------------

講師紹介

佐藤学氏(東京大学名誉教授・北京師範大学客員教授・元東京大学大学院教育学研究科教授)/探究と協同の学びの実現を目指した「学びの共同体」の取り組みで著名な、教育・授業改革の理論・実践研究者。精力的に学校や教育委員会を訪れ、研究会を開催している。著書多数。講演に先立つ参考資料として、岩波ブックレット『第四次産業革命と教育の未来』をぜひお読みください。

-------------------------------------------------------------------

これまでの日本の理科教育では、「生徒が探究的に学ぶことで深い理解にたどり着く授業作り」が培われてきました。そのような優れた授業法のエッセンスを損なうことなく、デジタル時代に対応した授業をどのように創っていくのか?という問題意識に基づいてこのシンポジウムは企画されました。

-------------------------------------------------------------------

佐藤学氏の講演

第四次産業革命(IoTやビッグ・データ、AIなどの技術革新)は、社会や教育にどのような変化をもたらしたのか、特に公教育に及ぼされた影響について考えます。これからの教育と学びのあり方はどうあるべきか。学校はどのように変わらなければならないのか。重要となる3つのキーワードとして佐藤氏が挙げられている「創造性」「探究」「協同」の意味や関係性について学びます。特に「探究」と「協同」を一体化した授業の具体的なあり方を紹介していただきます。

-------------------------------------------------------------------

滝川理事長の提案および意見交換

1人1台端末の時代への急激な変化の中で、より深く協同的な学びをどう実現するかが問われています。理科の授業の中でICTを利用して課題提示・討論・実験を行う実践例を紹介します。その後、効果的な授業作りの方法について参加者の皆さんと情報交換する予定です。

-------------------------------------------------------------------

プログラム

13:00 開会

13:10-15:10 講演

「未来の学校教育を創造するー第4次産業革命・ポストコロナ時代の学びへー」

佐藤学 (学習院大学特任教授・東京大学名誉教授)

15:30-17:00 提案

「より深く協同的な学びを実現するICT教育の実践」および意見交換

滝川洋二(NPO法人理科カリキュラムを考える会理事長)

-------------------------------------------------------------------

2021年度通常総会のお知らせ(2021.6.27)

苅谷剛彦氏講演会「コロナ後の教育についてオックスフォードで考えたこと」 **ZOOMを利用したオンライン講演会です**

- ●●●参加のお申し込みはこちらから●●●

- NPO法人理科カリキュラムを考える会の主催する講演会を開催いたします。

◯当日は一部のみ参加して後日視聴することもできます

◯Peatixの参加者ページから入れるzoomウェビナーを利用した講演会です

◯参加者には各種資料の提供もございます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2021年6月27日(日) 17:30〜20:00

主 催:NPO 法人理科カリキュラムを考える会 http://www.rikakari.jp/

会 場:zoomを利用したオンライン講演会

対 象:小・中・高・大の理科教育関係者、教育ジャーナリスト、一般 定員200 名(先着順)

参加費:一般2,000 円 会員1,000 円 学生500 円

申込み:次のWEB から申し込んでださい https://rikakari202106.peatix.com

協 賛:募集中です

-------------------------------------------------------------------

苅谷剛彦氏プロフィール

2008年よりオックスフォード大学教授

元東京大学教育学研究科教授Ph.D

専門は教育社会学

主な著書

『イギリスの大学・ニッポンの大学 カレッジ、チュートリアル、エリート教育』2012

『オックスフォードからの警鐘 グローバル化時代の大学論』2017

『コロナ後の教育へ-オックスフォードからの提唱』2020

-------------------------------------------------------------------

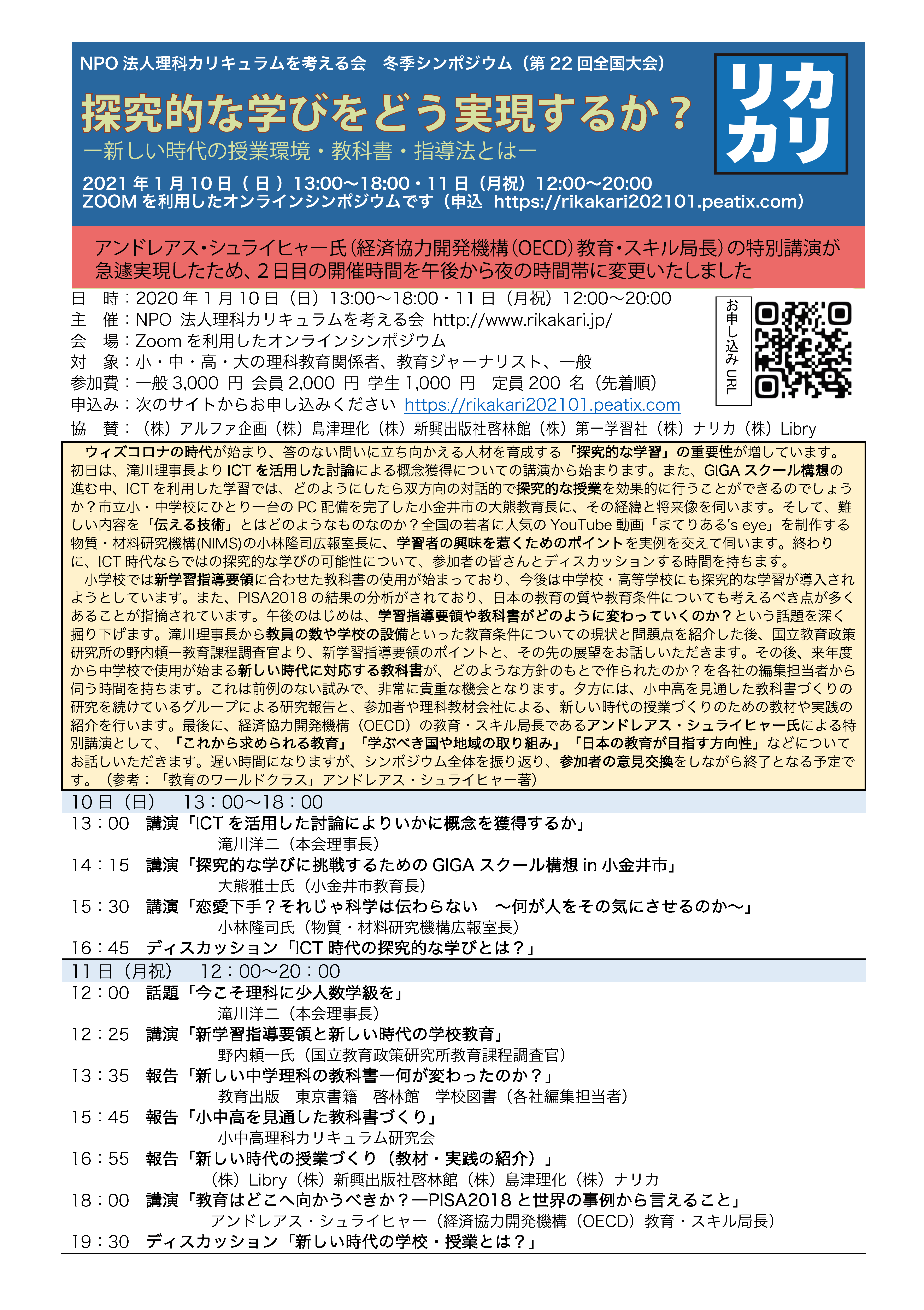

2020年度冬季シンポジウム「探究的な学びをどう実現するかー新しい時代の授業環境・教科書・指導法とはー」 **ZOOMを利用したオンラインシンポジウムです**

- ●●●シンポジウムのプログラムはここをクリックしてダウンロード●●●

- ●●●シンポジウムのPeatixページはこちら●●●

協賛企業:(株)アルファ企画(株)島津理化(株)新興出版啓林館

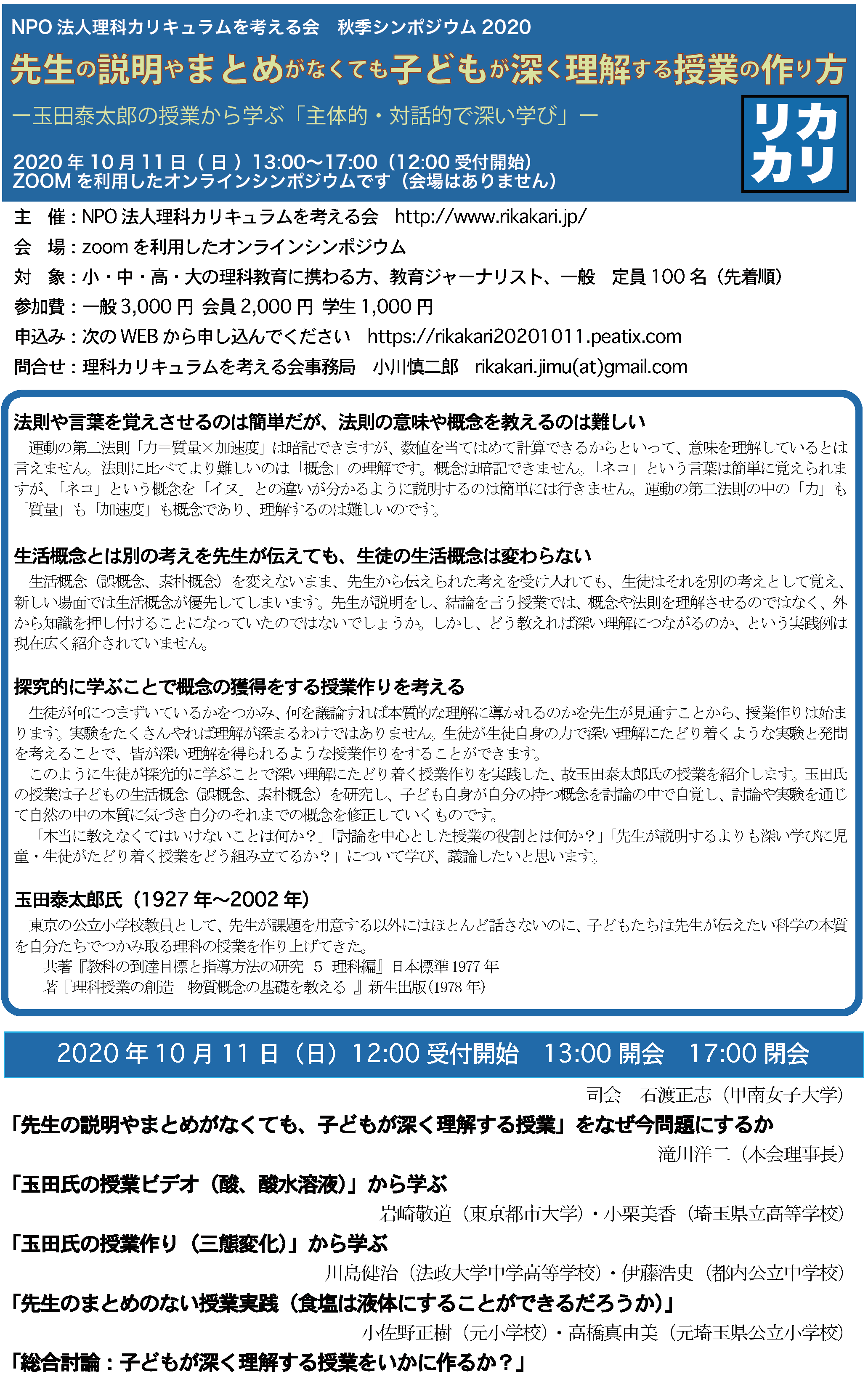

(株)第一学習社(株)ナリカ(株)Libry2020年度秋季シンポジウム「先生の説明やまとめがなくても子どもが深く理解する授業の作り方」 **ZOOMを利用したオンラインシンポジウムです**

- ●●●シンポジウムサイトはここをクリック●●●

- ●●●シンポジウムのプログラムはここをクリックしてダウンロード●●●

2020年度夏季シンポジウム「オンライン授業の課題とSTEM/STEAMを含めた探究学習の実現」 **ZOOMを利用したオンラインシンポジウムです**

- ●●●シンポジウムのプログラムはここをクリックしてダウンロード●●●

2019年度冬季シンポジウム「知識を活かす学びとはー探究学習・STEAM学習の国際的動向と日本の課題」 兼 第21回全国大会 2020年1月12日(日)13日(月祝) 於 早稲田大学教育学部16号館106教室

- ●●●シンポジウムのプログラムはこちらからダウンロード●●●

- ●●L.J.Herklots氏の来日に合わせて開催される他の講演会情報はこちら●●

2019年度夏季シンポジウム「理科のアクティブラーニングー日本の伝統からいかに学ぶかー」 2019年6月23日(日)10:30〜17:00

- ●●●シンポジウムのプログラムはこちらからダウンロード●●●

「2019年度通常総会」2019年6月23日(日)9:00〜10:00

2018年度冬季シンポジウム「小中高で思考力・判断力・表現力をどう育てるか?ー課題解決・探究活動を通してー」 兼 第20回全国大会 2019年1月13日(日)14日(月祝)

- ●●●シンポジウムのプログラムはこちらからダウンロード●●●

2018年度夏季シンポジウム「探究的学習と大学入試改革〜日本の理科教育はどう変わるか〜」於 昭和女子大学(2018.6.10)

- **シンポジウムのプログラムダウンロードはこちらをクリック**

平成30年度通常総会(2018.6.10)

2017年度冬季シンポジウム「AI時代に向けた教育とは」 兼 第19回全国大会(2018.1.7(日)午後・1.8(月火祝)午前午後) 於 国立オリンピック青少年総合センター センター棟501室

2017年度夏季シンポジウム「ICTによって理科教育はどう変わるかー教員の勤務実態を踏まえて」(2017.6.25)

平成29年度通常総会(2017.6.25)

2017年冬季シンポジウム「アクティブラーニングと探究的学習」兼 第18回全国大会(2017.1.8(日)・9(月祝)) 於 東海大学代々木キャンパス4号館5階)

シンポジウムのプログラム

平成28年度通常総会及び夏季シンポジウム(2016.6.19)

- 前日夜:理事会 午前:通常総会 午後:シンポジウムを行います。

2016年冬季シンポジウム「アクティブラーニングの先に何があるのか?」兼 第17回全国大会(2016.1.10(日)・11(月祝)) 於 東海大学代々木キャンパス)

平成27年度通常総会及び夏季シンポジウム(2015.6.28)

- 前日夜:理事会 午前:通常総会 午後:シンポジウムを行います。

シンポジウム「教員の多忙化と少人数学級を考える ー知の創造を実現する教育財政ー」(2015.6.28(日)午後 於 東海大学代々木キャンパス)

シンポジウム兼第16回全国大会(2015.1.11(日)-12(月祝))

平成26年度通常総会及び夏季研究会(2014.6.15)

- 午前:理事会/通常総会 午後:シンポジウムを行います。

シンポジウム「日本の未来と教育予算ー基礎的な科学リテラシーを保証するためにー」(2014.6.15(日)午後 於 東海大学代々木キャンパス)

シンポジウム兼第15回全国大会「PISA2012の先に何があるのか?ー日本の理科教育のとるべき道」(2014.1.12(日)午後・13(月祝)午前午後 於 東海大学代々木キャンパス)

シンポジウム「アジアの物理教育ー現状およびこれから目指す道」(2013.7.15午後 於 麻布高等学校第会議室)

平成25年度通常総会及び夏季研究会(2013.6.16)

- 午前:理事会/通常総会 午後:研究会を行ないました。

シンポジウム「科学をどう教えるか2」兼第14回全国大会(2013.1.13-14)

教育シンポジウム「科学をどう教えるかー米国物理学会・物理教育学会の推進する新しい教育方法と日本」(2012.7.15)

平成24年度通常総会及び春季研究会(2012.6.24)

- 午前:理事会/通常総会 午後:研究会を行ないます。

- 第13回全国大会(2012.1.8-9)

- 『考えて行動する市民を育てるための科学教育』

- 2011年夏季シンポジウム(2011.6.19)

- 『東日本大震災が与えた理科教育に対する課題』

- 第12回全国大会(2011.1.9-10)

- 『理科教育の国際化と日本からの発信』

- 2010年春季シンポジウム(2010.5.15)

- 『これからの科学教育のあり方を考える』

- 第11回全国大会(2010.1.10-11)

- 「これからの教員養成・教員支援」

- 平成21年夏の研究大会(2009.8.16)/レジュメ資料(12MB)

- 「授業づくりと概念形成」

- 第1回科学教育ネットワークin福岡シンポジウム(2009.3.21)/開催要項

- 「地域の科学教育を考える」/レジュメ資料(2.2MB)

- 第10回全国大会(2009.1.11-12)/開催要項

- 「地域の活性化と理科の授業」

- 第9回全国大会兼シンポジウム(2008.1.13-14)/開催要項

/案内チラシ

/案内チラシ

- 「科学技術リテラシー向上へのチャレンジ 〜子どもを 学校を 地域を変える!」

- JST委託研究詳細サイトはここをクリック

- 全体研究報告書(4.3MB)

- NPO法人理科カリキュラムを考える会研究成果報告書(7.2MB)

- 第2回理科授業ナビ研究会(2007.05.07)

- 第1回理科授業ナビ研究会(2007.03.17)

- 平成16年夏季合宿研修会(2004.8.8-9)/プログラム

- 「いまの理科カリキュラムここが大問題」

- 第5回全国大会(2003.12.27-28)/開催要項

/案内チラシ

/案内チラシ

- 「新しい理科教育の展望を考える〜『ゆとり教育』から『確かな学力』とは? 学力論争の先に見えるもの」

- 「2003 年衆議院選挙時の科学教育政策についての『政党アンケート』報告」

- 平成15年夏季セミナー(2003.8.9-10)/案内チラシ

- 「理科教育における最新のコンピュータ-マルチメディアの活用法」

- 第4回全国大会(2003.01.25-26)/開催要項

- 「自治体がつくる理科カリキュラム開発と教員支援に学ぶ」

- 平成14年夏季シンポジウム(2002.08)

-

●●●シンポジウムのチラシのダウンロード●●●

●●●参加のお申し込みページへジャンプ●●●

◯Peatixの参加者ページで、各種資料の取得・Zoom会場への入場ができます

◯参加者は、事後に一定期間記録動画を視聴することができます

-------------------------------------------------------------------

【登壇者】カメダ・クインシー/鮫島朋美/森弘達/滝川洋二/栗木久/土佐幸子/兵頭俊夫/松井吉之助/門倉松雄/高城英子/川島健治/高橋政宏/高橋和光/今和泉拓哉/山本明利

-------------------------------------------------------------------

日 時:2024年1月7日(日)13:00〜18:00 8日(月祝)10:00〜16:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会

対面会場:国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟4階417室ほか

オンライン会場:Peatixの参加者ページからZoom会場にご案内いたします

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員200名(先着順)

問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 rikakari.jimu(at)gmail.com

-------------------------------------------------------------------

学習指導要領に探究が取り入れられ、各教育現場では探究活動に従事させる時間が増えてきました。しかし、探究能力を身につけるには、普段の授業の中でどのような指導をする必要があるのでしょうか?世界では探究を指導の中心に据えた教育が、長い時間をかけて開発されてきました。その中の1つである国際バカロレア(IB)のプログラムでは、探究を基盤とした指導が行われています。これからの日本の教育で課題解決に意欲的な市民を育てるにはどうしたら良いかを皆さんと考えたいと思います。

-------------------------------------------------------------------

6月18日の11:00からzoomで総会を開催いたします。zoomのID等は会員MLにてお知らせしてあります。会員の方は必ず出席届または委任状をメールでお送りください。

●●●ここをクリックすると参加のお申し込みページにジャンプします●●●

◯Peatixで申し込みしていただき、当日は対面かZoomで参加できるシンポジウムです

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2023年6月18日(日)13:00〜17:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 http://www.rikakari.jp/

会 場:オリンピック記念青少年総合センター および Zoom

対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般

参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員250名(先着順)

申込み:次のWEBから申し込んでください https://rikakari20230618.peatix.com

問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 小川慎二郎 rikakari.jimu(at)gmail.com

-------------------------------------------------------------------

13:00 提言「教師が専門技術を磨き続けるために」滝川洋二(本会理事長)

13:30 講演「理科の研究会における継続的な学び」高橋匡之(科学教育研究協議会)・柴崎幸貴(福岡物理サークル)

高橋政宏(SCIENTIA藤枝理科サークル)・都築 功(東京都生物教育研究会)

パネルディスカッション「若手教員に伝えたい 主体的・対話的な授業創り」 講演者の方々と参加者の皆さんで考えを共有します・全国の理科の研究会マップも作成中です

17:00 閉会

-------------------------------------------------------------------

●●●ここをクリックすると参加のお申し込みページにジャンプします●●●

◯Peatixの参加者ページから入れるZoomを利用した講演会です

◯参加者には各種資料が提供され、見逃し事後配信も一定期間視聴することができます

-------------------------------------------------------------------

日 時:2023年1月8日(日)13:00〜18:00 9日(月祝)10:00〜16:00

主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 http://www.rikakari.jp/ 会 場:Zoomを利用したオンラインシンポジウム 対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般 参加費:一般3,000円 会員2,000円 学生1,000円 定員250名(先着順) 申込み:次のWEBから申し込んでください https://rikakari20221113.peatix.com 問合せ:理科カリキュラムを考える会事務局 小川慎二郎 rikakari.jimu(at)gmail.com -------------------------------------------------------------------

これまでに培われてきた探究的な学びの手法は、大きく変動し始めた教育のICT化の流れの中で、どのように発展し活かされていくのでしょうか?講演や研究・実践発表、ワークショップ、ディスカッションを通じて、共に考えて行きましょう。

-------------------------------------------------------------------

6月27日の14:00からzoomで総会を開催いたします。zoomのID等は会員MLにてお知らせしてあります。会員の方は必ず出席届または委任状をメールでお送りください。

登校して授業を受けることが難しくなっている中、オンラインで教育活動を継続させるために様々な取り組みが行われています。その中で、「集団的な学習」という学校教育の意味をオンラインでどのように実現することができるのか、情報交換を行います。

科学的知識に基づいた判断と行動が、個人レベルから政策決定に至るまで求められています。答えのない課題に対して科学的な知識をどのように用いて判断し行動するのかという教育への取り組みを共有しましょう。

これまでに取り組んできた「探究的な学習」にSTEM/STEAMの考え方を取り入れ、理論を理解するという学習で終わらず、それを多分野間で融合し、具体的な課題に対して応用するための理論と実践について学ぶ機会を作りました。

参考:「東京学芸大こども未来研究所STEM教育プロジェクト」 http://stem.codomode.org/

小学校・中学校・高校を通して、問題解決学習・探究活動をどのように進めていくのか、各教育機関・各教員の対応が問われています。学んだ知識を活かし、課題に取り組むことによって得られる学びとはどのようなものなのでしょうか?

1日目は、探究活動で50年以上の長い歴史を持つ英国の教育者Herklots氏や、文部科学省の遠山一郎氏、「考えるカラス」「カガクノミカタ」プロデューサーの竹内慎一氏による講演を通して、探究の意義や狙い、その指導のあり方についての議論を深めます。

2日目は、分野融合教育やSTEAM教育を始めとした研究紹介や、小中高を見通した教科書づくりの発表をはじめとした、理科の学習に関する研究発表と、小学校における探究学習の第一人者である露木和男氏の講演を受けて、今後の理科教育のあり方についての討論を行います。

日本の理科教育のいくつかの研究・実践グループは、50年以上前から「主体的・対話的で深い学び」(アクティブラーニング)のある授業を小、中、高校で実践し、理論化を行ってきました。海外より20年ほど先行した日本オリジナルな研究・実践です。

今回は、中学での授業実践を工夫されてきた松井吉之助氏(元中学教員)から、これまでの日本の理科教育実践の成果と課題等について、玉田泰太郎氏(小学校理科)の授業を研究している岩崎敬道氏(東京都市大学)から、自然科学を子どもたちのものにするための授業をどのように授業を組み立てていくか、そのために何を大事にするかなどを伺います。その後、参加者も交えて、これからの時代をふまえて何をどのように研究・実践していくかを検討します。

高校学習指導要領における探究重点化を前に、小学校・中学校・高等学校を通して、問題解決学習・探究活動をどのように行い、高等学校卒業時にどのような能力を育成するのかが、問われています。

中学校の全国学力テストにもあるような、学んだことを使って答えの決まっていない課題に挑む力は、どのように育成できるのでしょうか?また、課題研究に取り組ませることと、教科の授業を探究的に進めることには、どのような関係があるのでしょうか?

「課題研究指導メソッド」著者の岡本尚也氏や、文部科学省の清原洋一氏によるご講演、実践事例や、問題解決・探究活動に使える教材の紹介を元に、今後の探究的な授業づくりのあり方についての議論を深めましょう。

高等学校の新学習指導要領が告示され、主体的・対話的学習が強調されると共に、理科では「科学的に探究する力」の育成や「理数探究」の活かし方が議論となっています。しかしながら、高等学校の教育現場で探究的な学習が効果的に行われるかどうかは、大学入試の影響を大きく受けていることも事実です。

本シンポジウムでは、文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官の藤枝秀樹氏や大学入試センター 審議役の大杉住子氏、(株)ベネッセコーポレーションの岡本和之氏をお招きし、「探究的学習」の具体的な内容や「高大接続と大学入試改革」についてのご講演をいただき、今後の方向性について議論します。

近年、AI(人工知能)の研究が加速度的に進んでいます。AIを利用する社会で必要な能力とは何でしょうか?学校教育では、限られた時間と資源を用いて今後の社会を支える人材を育成しなくてはなりません。何かを「記憶」したり「表やグラフ」を紙とペンで描いたりすることは必要ないのでしょうか?AIが苦手とする分野の能力を私たちは学校教育で育むことができているのでしょうか?

次期学習指導要領での初等・中等・高等教育における「新しい学び」はどのようになるのが望ましいのでしょうか。文部科学省の方針や、諸外国における状況を踏まえて、全員を対象とした理科や、特に理工学系に進学する高校生が学ぶべき理科の教育内容について、議論の場を作ります。

ICT(Information and Communication Technology)は、まだ地域や学校によって差が大きいものの、教育現場にいろいろな形で入ってきています。今回は、タブレット、電子黒板、電子教科書、センサーのデータを記録するデーターロガー等のICT機器を使った授業や、ウェブを活用した学習環境作りを紹介します。ICTをどのように使えば有効か、日本での実践と韓国、アメリカ、イタリアなどのICT教育の動き等を紹介します。

また文科省から教員勤務実態調査が4月に紹介されました。多忙な教員をどのように支援できるかも考えます。

講演:「ICT によって理科教育はどう変わるかー日本、アジア、アメリカの事例から」小林昭三(新潟大学)・「韓国の学校教育におけるICT事情と、これからの日本の教育インフラ」吉田賢史(早稲田大学高等学院)・「日本とイタリアの教員の勤務実態と科学教育比較」Dr. Beniamino Danese(REINVENTORE)、小川慎二郎(早稲田大学高等学院)・「ICT 教育に役立つ機材の紹介」(株)内田洋行 他

次期学習指導要領の目玉として、初等・中等・高等教育におけるアクティブラーニングが導入されようとしています。理科では、探究的な活動を中心とした取り組みをすることが盛り込まれています。しかし、探究活動をどのように授業に組み込んでいくのか、どのように評価していくのかは、これからの課題です。

これまでに実践されてきた例などを学びながら、文部科学省の方針や、諸外国における状況を踏まえて、これからの理科教育にどう活かせるのかを議論します。

「OECD 国際教員指導環境調査(TALIS 2013)」等の調査から、日本の教員が部活動の指導に多くの時間をかけ、それが大きな負担となっていることが明らかにされています。理科教育を充実させるためには十分な研修や教材研究の時間が必要であり、その観点からも部活動をどうしていくかを考えなければいけません。

そこで今回は「教育という病ー子どもと先生を苦しめる「教育リスク」」(光文社新書)の著者である名古屋大学大学院准教授の内田良氏に、エビデンスに基づいた部活動指導の実情や問題点についてお話を伺います。

また、教員の過重負担の解消について、文科省では「チーム学校」というビジョンを示し、これからの学校の在り方を変えていこうとしています。文部科学省初等中等教育局から安井順一郎企画官をお招きして、その構想や将来像を伺い、学校と教員のあるべき姿について、ともに考えます。

このような取り組みによって教育環境の問題を解消することで、教育方法や授業の内容を常に改善し、教育の質を高めることが可能になります。今回は、全米レベルの科学スタンダードである「次世代科学スタンダード"Next Generation Science Standards (NGSS)"」の内容や取り組みを、全米理科教師協会NSTAの大会に参加した会員から紹介し、時代にあった教育の実現をどのように進めるべきか議論したいと思います。

次期学習指導要領の目玉として、初等・中等・高等教育におけるアクティブラーニングの導入が、中央教育審議会の改定の基本方針に盛り込まれています。しかし、その先で育成しようとしているのはどのような人材なのでしょうか?また、入試制度の改革や大学のあり方などについては、いま、どのような検討がなされているのでしょうか?

このシンポジウムでは、諸外国における状況や文部科学省の方針等を学び、これまでの日本の理科教育で培われてきたアクティブラーニングの手法を、どのように活用していくべきかを考えていきたいと思います。

本会の会員による国際的な状況の解説や教育実践の紹介に加え、文科省の教科調査官から学習指導要領の変化と展望について話していただき、初等中等教育における教育内容・教育方法の変化について取り上げ、具体的な内容を議論したいと考えています。

2013年に行われた教育環境の国際比較「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)」をきっかけに、日本の教員の多忙さや、日本の学校の教育環境についての問題点が浮き彫りとなりました。しかし、日本の教育財政はこれらの問題を解決するどころか、悪化させるような方向に向かおうとしています。

今後の世界で求められるのは、新しい知を創造する人材であると言われています。そのような人材を育てることのできる教育を実現するために、次のような改善点を考えました。

1.多忙で授業の準備もままならない教員の環境改善

2.深く理解し、学んだ知識を応用できるような少人数学級の実現

これらをただ主張するだけでは実現の道筋は通りません。今回は、ニューヨーク在住の国連児童基金(ユニセフ)本部・ジュニア教育エコノミストの畠山勝太氏をお呼びいたしました。学級規模や教員の環境に関する政策について、諸外国との比較を通して、教育財政の観点からお話ししていただき、各方面からのご意見をいただきながら議論したいと考えております。

「教育環境の改善と、これから求められる理科カリキュラム」於 東海大学代々木キャンパス

NPO法人理科カリキュラムを考える会(理事長・滝川洋二)は、理科教育の視点から世界の教育との比較を行い、教育予算およびカリキュラムの見直しに関しての提言を含めたシンポジウムを行います。

国際教育指導環境調査(TALIS)の報告がされ、日本の教員がいかに多忙であるかが浮き彫りとなってきました。実際の教育現場では何が問題となっているのでしょうか?教員の数は適切なのでしょうか?

急激に少子高齢化に向かう日本が世界の中で名誉ある地位を占め続けるには、国の予算も大きく見直さなければなりません。現在、日本の公財政教育支出はGDP比ではOECD31カ国中で最低です。そのため、大学卒業までにかかる教育費が高く、少子化に拍車をかけています。しかし、財務省は少子化を理由に教育予算をさらに削減する動きを見せています。いまこそ私たちが声を上げるときではないでしょうか。

また、幼稚園から大学までを見通した理科教育の流れを考えたとき、小学校の3年生で初めて科学的な学習が始まるということが、その後の理科教育に大きなしわ寄せを引き起こしています。幼稚園や小学校1・2年生で理科的な学習をどのように行うのか?という問題を考え、全体を見通した理科カリキュラムの提案につなげて行きたいと考えています。

PISA2012の結果を受けて、日本の理科教育はどう変わるのでしょうか?大学入試は今後、どのような形になっていくのでしょうか?日本の教育は、問題を分析してそれに対応できる教育を目指すという試験対策的な傾向を強く持ち続けていくのでしょうか?

OECD事務総長教育政策特別顧問 兼 教育局次長のアンドレア・シュリャイヒャー氏を講師に迎え、PISAを通して、OECDはどういう教育を目指そうとしているのか、日本の小学校、中学校、高等学校における理科教育にある問題点は何かなど、教育のより本質についての議論をする場を持ちたいと考えています。

2013年7月に幕張メッセ国際会議場で開催されたアジア太平洋物理会議(APPC12)で初めて物理教育のセッションが実現したことを機に、アジアの物理教育の現状を学び、これからどのような道を目指して行けるのかということを議論する場を設けることを企画しました。あらゆる学校種で物理教育に関わる教員や研究者が集まり、アジアの物理教育について理解を深め、その未来について議論しました。

プロジェクト

- JST委託研究「市民による科学技術リテラシー向上維持のための基礎研究」

- NPO法人ガリレオ工房、(財)科学技術振興財団・科学技術館、NPO法人理科カリキュラムを考える会

- 全体研究報告書(4.3MB)

- NPO法人理科カリキュラムを考える会研究成果報告書(7.2MB)

- 科学カリキュラム開発プロジェクト

- 小中高理科カリキュラム研究会